Künstlerin gegen den Krieg

- Wendepunkt: Einen tiefen Einschnitt in Käthe Kollwitz' Leben ist der Tod ihres Sohnes Peter, der im Ersten Weltkrieg fällt. Den Verlust verarbeitet sie in der Bronzeplastik »Pietà« (1937).

- Foto: epd-bild/Peter Jülich

- hochgeladen von Online-Redaktion

Käthe Kollwitz hat mit ihren Grafiken und Skulpturen Stellung gegen den Krieg bezogen. Auch deshalb erhält ihr Werk bis heute viel internationale Aufmerksamkeit. Vor 80 Jahren ist sie in Moritzburg bei Dresden verstorben.

Von Claudia Rometsch

Von Gram gebeugte Eltern knien weinend auf dem Boden, trauernde Witwen umklammern verzweifelt ihre kleinen Kinder: In ihrem 1923 veröffentlichten Grafik-Zyklus „Krieg“ schildert Käthe Kollwitz (1867–1945) die grausamen Folgen des Ersten Weltkriegs, in dem auch ihr 18-jähriger Sohn getötet wurde.

80 Jahre nach dem Tod der Künstlerin sprechen ihre Werke die Menschen immer noch an. Allein im vergangenen Jahr gab es drei Retrospektiven: im Museum of Modern Art in New York, im SMK in Kopenhagen und im Frankfurter Städel. Kollwitz starb am 22. April 1945, rund zwei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs.

Ihre Kunst sei über alle Jahrzehnte hinweg immer aktuell geblieben, sagt Josephine Gabler, Direktorin des Käthe-Kollwitz-Museums in Berlin. Denn der Künstlerin sei es gelungen, universell verständliche Darstellungen menschlicher Gefühle zu schaffen. „Sie hat so lange daran gearbeitet, bis sie eine Formulierung gefunden hat, die überzeitlich wirkt.“ Und Katharina Kosellek, Direktorin des Käthe Kollwitz Museums Köln, erklärt, auch aufgrund der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten erfahre Kollwitz’ Werk derzeit wieder besondere Aktualität.

Am 8. Juli 1867 kommt die Künstlerin in Königsberg als Käthe Schmidt zur Welt, sie studiert von 1888 bis 1890 an der Münchner Künstlerinnenschule. Im Alter von 23 Jahren heiratet sie ihren Jugendfreund, den Arzt Karl Kollwitz. In der Kassenarzt-Praxis ihres Mannes im Berliner Norden erlebt die junge Frau das Elend der Arbeiter-Familien, das sie in zahlreichen Zeichnungen und Grafiken festhält.

Der künstlerische Durchbruch gelingt ihr mit dem druckgrafischen Zyklus „Ein Weberaufstand“ (1893–1897), der die Not der Weber zeigt. Sie gilt als herausragende Meisterin der Druckgrafik und der Zeichnung, setzte ihre Motive aber zum Teil auch als Skulpturen um. Einen tiefen Einschnitt in Käthe Kollwitz’ Leben und Werk bedeutet der Tod ihres jüngeren Sohnes Peter, der 1914 gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs fällt.

Der 18-Jährige hatte sich freiwillig als Soldat gemeldet – gegen den Willen des Vaters, aber mit Unterstützung der Mutter. Vor dem Ersten Weltkrieg sei Käthe Kollwitz so wie die meisten ihrer Zeitgenossinnen und -genossen keine Pazifistin gewesen, sagt Gabler. „Aber der Schock über den Tod des Sohnes hat sie in ihrer persönlichen Einstellung sehr stark verändert.“ Nach Kriegsende habe sie sich in pazifistischen Organisationen engagiert.

Ihren Schmerz verarbeitet sie unter anderem in der Skulptur „Die trauernden Eltern“, die sich auf einem Soldatenfriedhof in Belgien befindet. Später folgt noch die Plastik „Mutter mit totem Sohn“, die einer Pietà ähnelt. Eine vergrößerte Kopie steht heute in der „Neuen Wache“ in Berlin.

Kollwitz stellt ihre Kunst fortan bewusst in den Dienst der Anti-Kriegs-Bewegung, indem sie unter anderem Plakate entwirft. Das bekannteste Motiv, das sie 1924 für einen Demonstrationsaufruf der Sozialistischen Arbeiterjugend schafft, zeigt einen Jugendlichen mit in die Höhe gestrecktem Arm und weit aufgerissenem Mund: „Nie wieder Krieg“ lautet die Aufschrift des Plakats, das bis heute in Geschichtsbüchern zu finden ist.

In den Nachkriegsjahren ringt die Künstlerin um Ausdrucksformen, die geeignet sind, das Grauen darzustellen. Für den Zyklus „Krieg“ wechselt sie dazu von der Technik der Lithografie zum kontrastreicheren Holzschnitt. Dabei schildert Kollwitz nie die Gewalt des Kriegs selbst, sondern seine Folgen, wie das Schicksal der Kriegswitwen und -waisen sowie der Kriegsinvaliden. „Sie möchte mit diesen Blättern auch dazu beizutragen, dass die Menschen nicht noch mal den Fehler begehen, einen weiteren Krieg anzufangen“, sagt Kosellek.

Doch sie muss den Beginn eines Zweiten Weltkriegs erleben. Zuvor wird sie bereits nach der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 gezwungen, aus der Preußischen Akademie der Künste auszutreten, in die sie 1919 als erste Frau aufgenommen worden war. Ihre Kunst gilt den Nationalsozialisten als „entartet“, und sie darf nicht mehr ausstellen. 1943 wird Kollwitz’ Wohnhaus bei Luftangriffen zerstört. Sie hat Berlin zuvor verlassen: 1944 folgt sie einer Einladung Prinz Heinrichs von Sachsen, auf seinem Hof in Moritzburg zu wohnen. Dort stirbt sie auch.

80 Jahre nach ihrem Tod werden die beiden Kollwitz gewidmeten Museen in Berlin und Köln auf den neuesten Stand gebracht. Das vor 40 Jahren von der Kreissparkasse Köln gegründete Käthe Kollwitz Museum, das über die weltweit größte Sammlung ihrer Werke verfügt, soll nach umfangreicher Renovierung im Herbst wieder eröffnen.

Auch das von einem Verein getragene Berliner Käthe-Kollwitz-Museum wird seine Ausstellungsfläche erweitern. Die Wiedereröffnung ist für den Sommer geplant.

(epd)

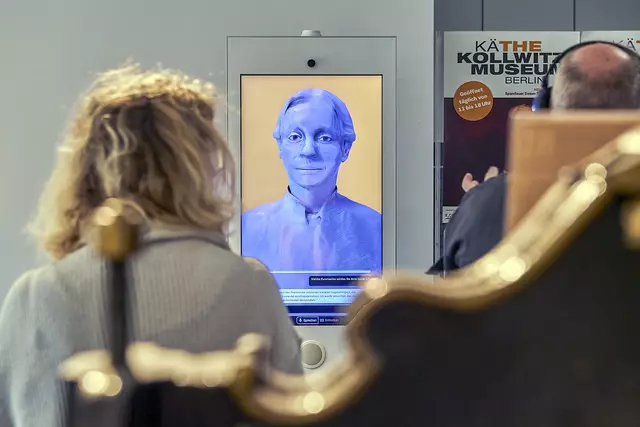

Ein Avatar zum 80. Todestag

Das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin lässt die Künstlerin an ihrem 80. Todestag "wiederauferstehen". Ein KI-gestütztes Dialogsystem ermögliche es Besuchern, mit der virtuellen Käthe Kollwitz zu kommunizieren, teilte das Museum mit. Die 3D-animierte lebensgroße Gestalt reagiere auf Fragen in 63 Sprachen zur Biografie und zum künstlerischen Werk von Kollwitz sowie zu historischen Ereignissen während ihrer Lebenszeit. Der Avatar kann sowohl über eine Sprachfunktion als auch schriftlich antworten, um auch Menschen mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen die Nutzung zu ermöglichen. Die Kollwitz-Projektion ersetzt den Besuch der Ausstellungsräume, die bis Mitte Juni wegen Umbaus geschlossen werden.

kaethe-kollwitz.berlin

Autor:Online-Redaktion |

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.