der fabelhafte

Jean de La Fontaine (1621 - 1695)

- hochgeladen von Matthias Schollmeyer

Tierfabeln – Spiegelkammer der Weisheit

zum 330 Todesjahr des Fabeldichters Jean de La Fontaine

Die Tierfabel, dieses scheinbar harmlose Teehäuschen inmitten der Weltliteratur, ist in Wahrheit eine philosophische Versuchsanlage: ein Miniatur-Panoptikum, in dem das Menschliche unter dem Vorwand des Tierischen auftritt. La Fontaine, dessen Werk wir - dreihundertdreißig Jahre nach seinem Tod - noch immer zitieren können, wusste: Wenn der Mensch sich selbst nicht direkt erkennt, muss man ihn in ein Fell kleiden, ihm Schnauze und Pfote verleihen – und er wird sich im Spiegel dieses neuen Selbst ertappt fühlen.

Fabeln gehören zur Weisheitsliteratur, nicht weil sie das Weltganze erklären wollen, sondern weil sie den Mikrokosmos menschlicher Verhältnisse in einer formal streng reduzierten Versuchsanordnung vorführen. Sie sind die Parabeln der Unverblümten: kondensierte Szenen, in denen die List des Fuchses, die Falschheit der Hyäne oder die Missgunst des Stinktiers als Maske herhalten für jene Eigenschaften, die wir unter Menschen - wenn überhaupt - nur mit peinlichem Zögern benennen.

Die politische Pointe liegt darin, dass die Tierfabel von Anfang an eine Verabredung war: Wir sprechen nicht über euch, Majestäten, Minister, Bürger und Claqueure – wir sprechen über den Löwen, die Hyäne, den Hahn. Und doch weiß jeder, dass das Zoologische hier nur der Umweg ist, den die Wahrheit nehmen muss, um an der Zensur vorbeizukommen.

Auch die Bibel enthält tatsächlich einige Passagen, die in Struktur und Absicht stark an die Gattung der Tierfabel erinnern, auch wenn sie nicht so kunstvoll gereimt oder pointiert sind wie bei Äsop oder La Fontaine. Da ist zum einen die Fabel des Jotam (Richter 9,7–15). Die Bäume wollen sich einen König wählen. Der Ölbaum, der Feigenbaum und der Weinstock lehnen ab. Schließlich fragt man den Dornstrauch. Die edlen Bäume verweigern die Macht, die nutzlose und gefährliche Pflanze greift sie sich. Aber auch das Buch der Sprüche und die Psalmen arbeiten hie und da mit Tierbildern, die wie Miniaturfabeln wirken. „Geh hin zur Ameise, du Fauler“ (Spr 6,6–8). „Wie ein Hund zurückkehrt zu seinem Erbrochenen, so ein Tor, der seine Dummheit wiederholt“ (Spr 26,11).

In der Fabel wird der Mensch von sich selbst belehrt, ohne dass er das Gefühl hat, auf der Schulbank zu sitzen. Die Tiere sind die Stellvertreter, die ihm die Blöße decken – und gerade dadurch legen sie dieselbe frei. Wer in den Mäusen nur Mäuse sieht, hat nichts verstanden; wer in ihnen die Bevölkerung, die Opposition oder das Fußvolk erkennt, ist bereits Teil der Verschwörung, die wir seit Äsop Weisheit nennen.

Fabeln sind damit nichts weniger als die Tarnkappen der Wahrheit. Sie zeigen, dass politische Klarsicht oft nur im Pelz kommt – und dass der Mensch erst durch den Blick ins tierische Gesicht sein eigenes erkennt. Jean de La Fontaine war einer, der sich auf Tierfabeln verstand. Hier eine dieser kleinen Geschichten:

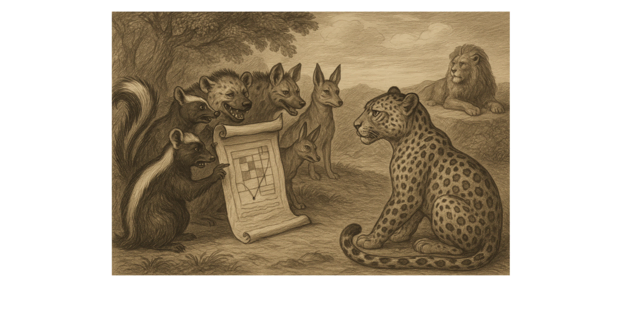

Der Leopard

In einer Steppe, weit und klar,

der Pardel lebte wunderbar.

Sein Fell war schön mit goldnen Flecken,

dass andre neidisch Zähne blecken …

„Zu schnell, zu stark, zu laut, zu frei –

bald herrscht er über uns“, schrien drei:

Stinktier, Hyäne und Schakal,

die tuscheln leise überall.

„Die Flecken – gestohlen vom Tiger dort drüben!

Und dieser Vorwurf soll uns genügen!

Hyäne, wie wählen dich in den Rat,

damit der Plan die Mehrheit hat.

Dann rufen wir: ‚Frieden unserer Steppe!

Und stoßen den Pardel von der Treppe!‘“

Gesagt, getan – sie rühren die Pfoten:

Und flugs hat der Rat den Pardel verboten.

Der Löwe - als König - saß träumend dabei,

sprach schläfrig: „Das ist mir einerlei.

Vielleicht ist es ruhiger, ist er erst fort:

Mir bleibt die Krone an sicherem Ort.

Doch kaum war der Pardel des Rates verbannt,

hat man vom Löwen sich abgewandt:

Hyänen lachten, Schakale schrien -

das Stinktier gar - ließ einen zieh’n …

Moral:

Wer glaubt, den Thron sich im Schlaf zu bewahren,

wird morgen vom Schicksal es anders erfahren.

Diese Fabel ist wohl nicht als moralisches Tischgebet für brave Kinder vorzutragen, sondern als Miniaturdiagnose politisch-psychologischer Selbstzerstörung. Hier sehen wir die Steppe als Resonanzraum der Ressentiments. Der Leopard – ein Exemplar des vitalen Übermaßes – ist das Ärgernis schlechthin für die Mittelmaßgemeinschaft. In seiner Geschwindigkeit, Kraft und Schönheit verkörpert er die „Provokation der Exzellenz“. Dass er nicht um Erlaubnis bittet, sondern einfach ist, genügt, um den Reflex der Herdenpolitik auszulösen: Diffamieren, institutionalisieren, exekutieren.

Das Stinktier, die Hyäne, der Schakal – eine Verschwörungsökonomie der Mittelmäßigen – einigen sich auf ein Narrativ: Die Flecken seien „gestohlen“. Die geniale biologische Eigenleistung des Leoparden wird so in einen moralischen Mangel umgebogen. Hier spricht die Logik der Denunziation: Man kann Größe nicht abschaffen, also muss man sie beschmutzen.

Der Löwe – König in chronischer Selbstvergeßlichkeit – ist die Figur des saturierten Herrschers, der glaubt, Ruhe sei besser als Recht. Er repräsentiert die politische Müdigkeit, in der der Machthaber sich aus der Pflicht stiehlt und den Raum für die Hyänen öffnet. Sein Fehler: Er hält den Thron für eine statische Immobilie, nicht für ein dynamisches Gleichgewicht, das ständiger Wachsamkeit bedarf.

Die Pointe, die zu ziehen wäre, lautet:

Jede Kultur ist nur so sicher wie ihre Bereitschaft, das Außerordentliche zu schützen. Wenn sie zulässt, dass ihre Besten dem Tribunal der Geringeren überantwortet werden, beginnt der Rückbau – zuerst unsichtbar, dann als offener Gestank der Stinktiere. Das „Morgen“ in der Moral ist kein Kalenderdatum, sondern der Moment, in dem der Abstieg unumkehrbar wird.

Das ist kein Märchen von Tieren, sondern ein Protokoll der entgleisten Demokratiebiologie. In der Steppe wie im Parlament gilt: Wer schläft, während die Mittelmäßigen ihre Intrigen weben, wacht in einer Landschaft ohne Leoparden – und ohne eigene Krone – auf.

Autor:Matthias Schollmeyer |

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.