GEDANKEN AM DOPPELSPALT

zum 133. Geburtstag Louis de Broglies

- hochgeladen von Matthias Schollmeyer

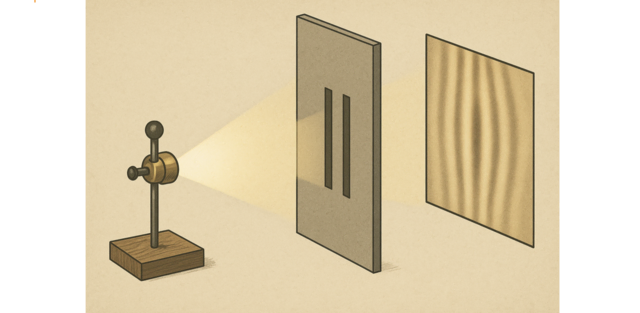

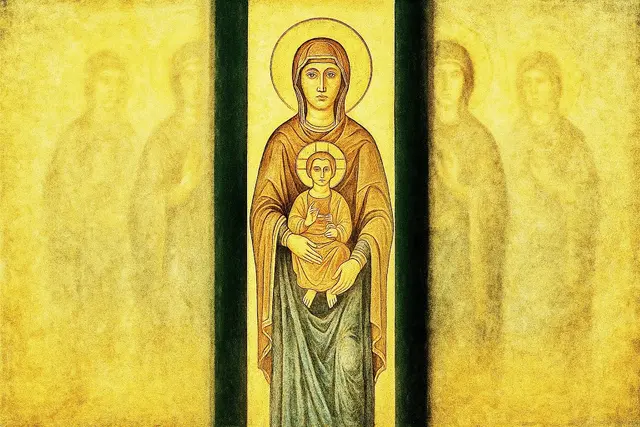

Wie schon gestern beim Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. so auch heute - Geburtstage rufen nicht nur den Jubilar in Erinnerung, sondern zugleich die Denkbewegungen, die von ihm ausgingen – wie Wellen, welche in immer weiteren Kreisen laufen, bis sie an das Ufer unserer eigenen Zeit schlagen. Der 15. August 1892 brachte Louis de Broglie hervor, jenen französischen Physiker, der sich das Ungeheuerliche zu denken erlaubte: dass nicht nur Licht, sondern jede Materie – ja, jedes Teilchen – zugleich Welle ist - was mit den Experimenten am Doppelspalt dann auch recht bald zur Genüge vorexerziert worden ist. Dem Umstand, dass der 15.August zugleich jener Tag ist, an dem man die leibliche Aufnahme Mariens in die Himmel festgemacht hat, müsste an gesonderter Stelle nachgegangen werden ...

De Broglies Einsicht jedenfalls sprengte den wohlerzogenen Rahmen des klassischen Physikunterrichts. Sie zwang die Naturwissenschaft, das „Entweder-oder“ durch ein „Sowohl-als-auch“ zu ersetzen. Licht ist nicht Welle oder Teilchen – es ist beides, und es wird das eine oder das andere, je nachdem, wie wir es ansehen, wie wir es „fragen“. Die Messung, der Akt des Beobachtens, entscheidet über den Modus seines Erscheinens.

Hier könnte die Theologie in Versuchung geraten, die Hand zu heben und zu sagen: „Genau so ist es mit Gott.“ Nicht als billige Analogie, sondern als tiefes, fast erschreckendes Paralleldenken: Der Glaube ist wie die Messung in de Broglies Experiment. Wer glaubt, ruft Gott in den Modus der Gegenwart; wer nicht glaubt, lässt Ihn im Modus der Nicht-Gegenwart verharren. Nicht, dass Er dann nicht wäre – aber die Art Seiner Wirklichkeit, Sein SEIN als „phänomenaler Aggregatzustand“, hängt vom Blick ab, der Ihn sucht oder übersehen will.

Kann man hier von einem „existenzlogischen Beobachtereffekt“ sprechen? Das Göttliche ist so etwas wie ein übergroßes „Teilchen“, das sich zugleich als „Welle“ ausbreitet – als unsichtbare, allumfassende Ordnung. Glaube wäre dann jene intellektuelle Apparatur, die den Wellencharakter punktförmig bündelt, sodass im Leben des Einzelnen eine konkrete Meta-Wirklichkeit erfahrbar wird. Ohne diesen Akt bliebe Gott wie ein undefinierbares Rauschen jenseits des Hafens der Erkenntnis – gegenwärtig, aber nicht erfahrbar.

Man sollte die Scheu vor solchem Relativismus wahren - aber muss die Pointe dieses Vergleichs dennoch nicht verlieren: Der Glaube ist nicht Erfindung des Beobachters, sondern Öffnung auf das, was schon da ist. Wie das Licht, das längst unterwegs war, bevor der Detektor eingeschaltet wurde, so ist Gott im „Sein an sich“ immer schon gegenwärtig. Doch für den, der den Detektor nicht anschaltet, bleibt diese Wirklichkeit ohne Gestalt, ohne Ort im Raum der eigenen Existenz.

De Broglies Idee vom Welle-Teilchen-Dualimus lädt zu einer gedanklichen Askese ein: Wir lernen, dass SEIN mehrdeutig sein kann, ohne sich in seinem eigenen Widerspruch durch Selbstzerstörung aufzulösen. Das Licht ist nicht halb Welle, halb Teilchen – es ist ganz Welle und ganz Teilchen. Gott ist nicht halb da und halb nicht da – Er ist ganz, aber Sein Erscheinen hängt davon ab, ob wir Ihn im Licht des Glaubens messen.

Vielleicht liegt in dieser Analogie sogar eine versteckte Definition von Glauben selbst: Glaube ist die Entscheidung, so etwas wie einen liturgischen Doppelspalt aufzubauen, durch den Gottes Welle hindurch gelockt wird, um im Leben des Beobachters Orte der Erfahrung entstehen zu lassen. Und wie im Labor sind es nicht die Apparaturen, die das Wunder erzeugen – sie zeigen nur an und messen, was schon längst unterwegs war.

So wird der 15. August, Tag der Geburt de Broglies, zu einem leisen Fest der erkenntnistheologischen Demut: Die Welt ist tiefer gebaut, als unser naiver Blick vermutet. Und Gott – das große Licht jenseits aller Spektren – lässt sich finden, wenn wir nur den Mut haben, Ihn anzusehen.

Autor:Matthias Schollmeyer |

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.