das Gleichnis vom

Verlorenen Sohn

- hochgeladen von Matthias Schollmeyer

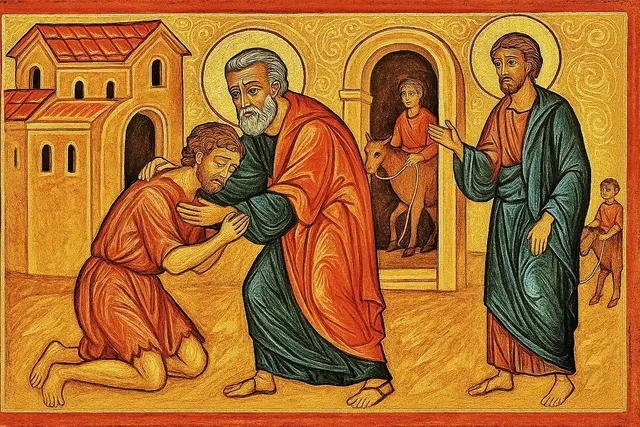

DER VERLORENE SOHN

„Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten.“ (Lk 15,15) Ein erschütterndes Bild, das im Gleichnis VOM VERLORENEN SOHN gezeichnet wird. Dieses erzählerische Kleinod gehört zu den besten Stücken des neuen Testaments und ist für den morgigen Sonntag in die Reihe der sechs in Frage kommenden Texte aufgenommen worden.

Der Sohn, der das Vaterhaus verließ, weil er meinte, Freiheit sei Selbstverwirklichung ohne Herkunft, steht nun bar jeder Würde im Stall fremder Interessen, hungrig nach etwas, das ihn nicht nährt, abhängig von einer Ordnung, die ihn nicht kennt. So steht es hie und da gegenwärtig um Theologie und Kirche, wie sie sich in weiten Teilen des Westens eingerichtet haben. Sie sind dieser verlorene Sohn.

Man hat das uralte Erbe genommen – das reiche, von Jahrhunderten durchbetete, durchlittene, durchdachte Glaubenswissen – und ist in ein fernes Land gezogen. Dort, wo alles nach Freiheit riecht, aber doch nach nichts schmeckt. Dort, wo jede Transzendenz verdampft in soziologische Nützlichkeit und Dekonstruktionslust.

Man wollte, dass Kirche „Spaß macht“. Dass sie niemanden überfordert. Dass sie bunt ist, kompatibel mit dem Konsens des Tages.

Und so wurde sie vielfach zu einer speziellen Clownerie des Zeitgeistes, eine animierte Variante von Selbstbestätigung, psychologisch aufgeblasen, liturgisch entkernt, dogmatisch ausgehöhlt. Der Ort, an dem wir nun stehen, ist die Schweineweide der Gegenwart. Ein säkulares Feld, auf dem wir nicht mehr Leuchtturm sind. Ein Ort, an dem wir die Schoten der Säkularideologien fressen wollten – aber nicht einmal die bekommen wir. Denn auch das ist die Diagnose: Die Welt, die wir kopieren wollten, braucht uns nicht. Sie hat längst ihre eigenen Riten, ihre eigenen Sakramente – Gender, Klima, Diversity – und lässt uns bestenfalls dann als Statisten mitspielen, wenn wir zustimmen.

Aber – und dies ist entscheidend - es gibt einen Weg zurück. „Da ging er in sich.“ Die Umkehr beginnt nicht mit Aktionismus, sondern mit Besinnung. Wir müssen nicht neue Konzepte erfinden, wir müssten nur heimkehren … Das hieße zurück zur Liturgie, die Gott verherrlicht, nicht das Kollektiv bespaßt. Zurück zur Demut vor der Überlieferung, die mehr weiß als der Moment. Die Kirche – so wie sie gestiftet wurde – ist nicht ein Verein für Weltverbesserung, sondern der mystische Leib Christi, der aus Gnade lebt, nicht aus politischer Relevanz.

Die schönste Stelle des Gleichnisses ist vielleicht diese: „Als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater.“ Nicht der Sohn muss sich den Weg durch irgendwelche Regelwerke zurückerkämpfen. Sondern der Vater kommt ihm entgegen. Er läuft. Er umarmt. Er küsst. Gibt den Ring. Die Änderung des Weges beginnt nicht beim Menschen, sondern beim Blick des Vaters, nachdem der Sohn in sich ging. Der Vater ist der Erste, der sieht. Und wer von diesem Blick her denkt, wird nicht klagen, sondern heimkehren. Dann wird es Grund zur Freude geben: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden“ singt der Text.

Und auch davon, dass es maßgebliche Leute geben wird, denen das nicht passt.

Autor:Matthias Schollmeyer |

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.